徐卫平,嘉兴市秀洲区梅里小学一位默默扎根农村教育34年的老师,1989年参加工作,做过13年班主任,又先后担任假山完小、庄安完小、建农村小三所学校的负责人,2006年后到中心校分管安全。任教过除英语外的所有小学学科,用他的话说,哪里需要他就到哪里去。他是梅里“老娘舅”,用爱化解各种矛盾,打造平安校园。他还翻山越岭把爱带到了大凉山,与彝族孩子共享学习的快乐。

只为牵你的手

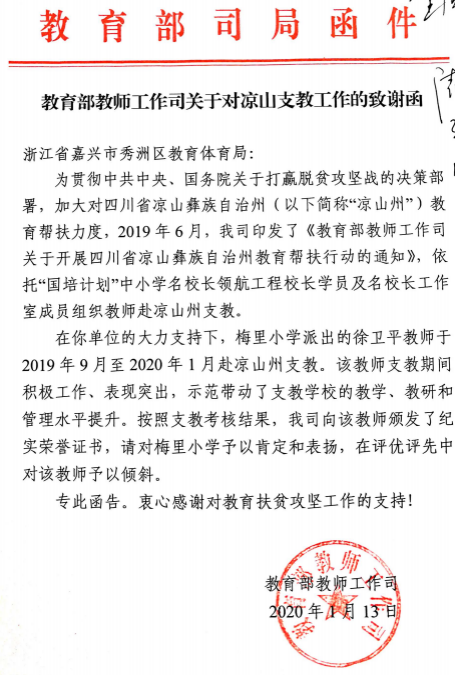

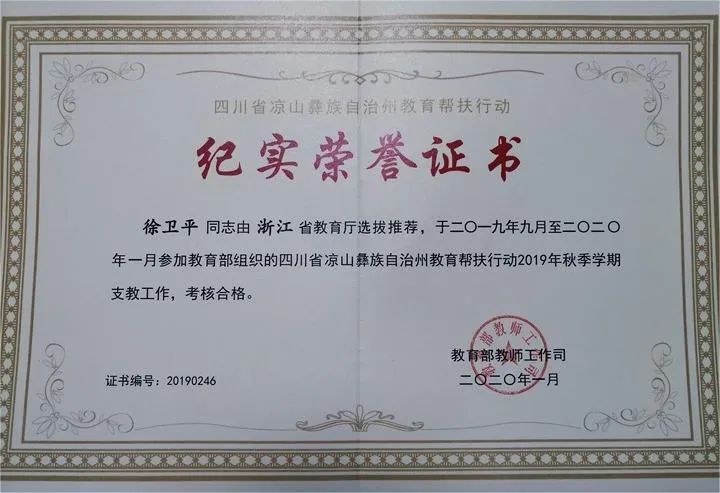

2020年6月嘉兴市秀洲区教育体育局收到了教育部教师工作司寄来的一封致谢函:衷心感谢对教育扶贫攻坚工作的支持。随函还寄来了“纪实荣誉证书”一张,是给梅里小学徐卫平的。2019年9月,徐卫平作为第一批教育部清华基地名校长工作室成员,主动请缨去凉山越西县北城小学支教。

崇山峻岭中的越西,与小桥流水的嘉兴有着天壤之别。但是徐卫平很快地适应了环境,并积极热情地投入到支教工作中。从打扫尘封的越西县北城小学实验室开始,他带领这群彝族孩子走进“科学”,体验浙江小学科学教学的“原味”与魅力。每周一节科学课,怎样给彝族孩子们上好科学课呢?他从学生和教材中反复权衡,精心挑选课堂教学内容,做到“简而不乱,精而不难”。徐卫平还利用课余时间为孩子们开设了科技班。科技小发明怎么搞?气球火箭能飞多高?高塔怎么搭?……班主任们经常说:“孩子们最喜欢徐老师的课”。孩子们喜欢的不仅是徐卫平精彩的课堂,更喜欢课余时间里跟他们一起玩跳皮筋、踢足球,趴在地上玩“吃蜡笔”。孩子们看到徐卫平老远便会冲过去,就为说一声:“徐老师好!”或者在不经意间,从后面牵住他的手。他从不会放开彝族孩子的手,无论是干净的或是不干净的,无伤口的还是有伤口的。徐卫平曾打趣地说:先前学生叫他“哥哥”,后来叫他“爸爸”,现在他们会叫他“爷爷”。

点亮一盏灯推开一扇窗

《点亮小灯泡》最早是作为示范课上给北城小学的老师听的,徐卫平用简洁的教学环节,开放性的问题设计,不仅让课堂上的学生们成功点亮了小灯泡,也让他们懂得了小灯泡亮起来的原理。课后,有老师说:“孩子们点亮了小灯泡,徐老师您点亮了孩子们”。这节课让徐卫平一炮而红,不久后,他接到了越西县教体科局教研室的邀请,希望他在“国培计划”中再上一次《点亮小灯泡》这节课。在紧张的“国培计划”安排中,徐卫平的课程内容便占了整整一个半天时间,参与培训的所有老师都听得津津有味。教研员说:徐老师您为参与培训的老师们推开了一扇窗。

除了认真上好每一堂课,他还主动参与到学校的建设和管理工作中去。教学的间隙,他热忱于“脱贫攻坚”、“义均教育”等工作。移民的新居、老房、悬崖边、山沟里都留下他的足迹,光新乡乡瓦吉村就去了4次。为此,他几乎将所有的休息日都用在了访贫问苦和做材料上,唯独没有去深谷庄看大熊猫,没有爬上近在咫尺的羊诺雪山看一场夏天的雪。更是放弃了“彝族年”回“嘉”的机会,硬是把爱人“骗”到了越西——多一个人了解越西,就多一份彝族脱贫的力量。

你的故事我来说

支教工作是充实的,更是幸福的,《爱上你,在见到你的那一刻》、《核桃树下》等20多篇支教日记,珍藏着许多美好的回忆。多篇文章被《南湖晚报》、《读嘉》等刊发并转载。他始终相信“用阳光般的眼光看凉山、看彝族,就不会只有悬崖村的贫穷与落后,就不会只有熏黑的小屋,而是香香的腊肉和漫山的索玛花。”他在越西县委组织的支教座谈会上提出“要用大量的正面的宣传,改变外界对凉山落后、贫穷的印象”,这一观点也得到了越西县委袁书记的充分肯定。

出色的支教工作得到了广泛认可,他被评为“模范教师”、“优秀支教教师”。《秀洲教育》、《南湖晚报》、《嘉兴日报》等对他的事迹作了相关报道。他在区教师节表彰会上说:不要记得我是梅里小学的徐卫平,要记得我们是一群秀洲支教人,我们在凉山、在若尔盖、在新疆的沙雅。我们心怀对教育的爱、对祖国的爱而翻山越岭,将大山深处的故事说给更多人听。

“比赛没人带,我去;文章没人写,我来;值班缺人了,我上。”徐卫平笑着说,“不是学校没我不转了,是我觉得,被学校需要,被学生需要,是一种幸福。”